«Envelhecemos, e como os velhinhos gostamos das nossas comodidades. Tornou-se um crime ser-se mais e ter-se mais do que os outros. Devidamente privados dos entusiasmos fortes, tomámos em horror tudo o que seja poder e virilidade; a massa e o igualitarismo, são estes os nossos novos deuses. Uma vez que a massa não pode modelar-se pela minoria, que pelo menos o pequeno número se modele pela massa. A política, o drama, os artistas, os cafés, os sapatos envernizados, os cartazes, a imprensa, a moral, a Europa de amanhã, o Mundo de depois de amanhã: explosão de massa. Monstro de mil cabeças à beira dos grandes caminhos, espezinhando o que não pode engolir, invejosa, nova-rica, má. Uma vez mais, o indivíduo sucumbiu, mas não foram os seus defensores naturais os primeiros a traí-lo?»

«Envelhecemos, e como os velhinhos gostamos das nossas comodidades. Tornou-se um crime ser-se mais e ter-se mais do que os outros. Devidamente privados dos entusiasmos fortes, tomámos em horror tudo o que seja poder e virilidade; a massa e o igualitarismo, são estes os nossos novos deuses. Uma vez que a massa não pode modelar-se pela minoria, que pelo menos o pequeno número se modele pela massa. A política, o drama, os artistas, os cafés, os sapatos envernizados, os cartazes, a imprensa, a moral, a Europa de amanhã, o Mundo de depois de amanhã: explosão de massa. Monstro de mil cabeças à beira dos grandes caminhos, espezinhando o que não pode engolir, invejosa, nova-rica, má. Uma vez mais, o indivíduo sucumbiu, mas não foram os seus defensores naturais os primeiros a traí-lo?»

Ernst Jünger

in “A Guerra como Experiência Interior”, Ulisseia (2005).

jeudi, 22 janvier 2009

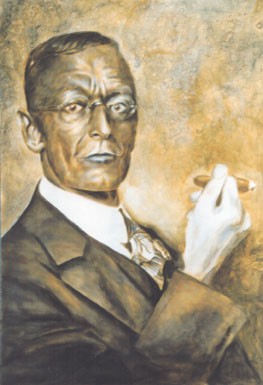

Henri DE MAN: Souvenir d'Ernst Jünger

Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES / VOULOIR (Bruxelles) - Juillet 1995

Souvenir d'Ernst Jünger

Henri DE MAN

J'ai toujours trouvé le roman allemand, dans son ensemble, très inférieur aux romans français, anglais, russes, américains ou scandinaves. Ceci vaut, à plus forte raison, pour la nouvelle, qui exige plus encore les qualités d'objectivité et d'ordonnance concentrée qui sont à l'opposé de celles qui font le génie allemand. Le Faust de Gœthe n'a son équivalent dans aucune littérature, et il ne se passe guère deux ans sans que je le relise; par contre, l'Allemagne n'offre rien de comparable à Stendhal, Thackeray, Tolstoï, Poe ou Björnson; moins encore à Maupassant ou Tourguenieff.

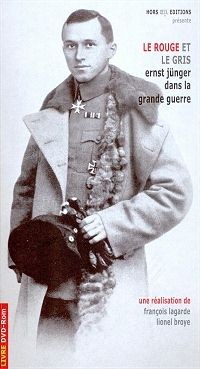

Cette opinion est depuis si longtemps ancrée en moi qu'une espèce de parti pris me retient de m'intéresser à n'importe quel livre de "fiction" en allemand. Pourtant, au cours de ces trois dernières années, deux fois le hasard m'a fait faire une exception, et deux fois j'eus lieu de m'en réjouir. D'abord, le hasard d'un cadeau reçu me fit connaître Emil Strauss, dans des nouvelles d'une grande sensibilité et d'un style impeccable. Ensuite, le hasard d'une rencontre avec l'auteur —le Capitaine Ernst Jünger, avec qui je passai une soirée chez des amis à Paris— m'amena à lire son dernier livre paru, Gärten und Strassen (paru en traduction française, je crois, sous le titre Routes et Jardins). Depuis longtemps, je n'avais plus lu de livre qui m'eut fait autant de plaisir, et qui m'eût été plus sympathique. Et d'abord, il est d'une forme très soignée. C'est chose rare en Allemagne, ou il se publie beaucoup de livres pleins de substance, mais mal écrits, à l'opposé de la France, qui est inondée de livres bien écrits mais creux. La phrase est ciselée avec un sens du rythme qui est presque poétique, et qui surprend d'autant plus agréablement qu'il s'agit de prose authentique, concise, précise, transparente.

Quant au contenu, j'ai trouvé dans ce journal qui chevauche sur la fin de la paix et le début de la guerre —d'avril 1939 à fin juillet 1940— le reflet d'une personnalité que j'avais déjà trouvée singulièrement attachante en chair et en os. Ernst Jünger est fils d'un apothicaire hanovrien; et on n'est pas plus Allemand du Nord, ni plus fils de son père. Un petit homme blond, maigre et sec, à l'aspect réticent, qui parle posément et doucement; qui dès son entrée dans une pièce s'en va flairer l'atmosphère et fureter du côté des bibelots, qu'il palpe de ses doigts presque caressants; qui parle des choses les plus profondes comme des plus banales avec le même souci de justesse et d'économie dans l'expression, comme un professeur de mathématiques qui exposerait un théorème.

Cependant cet homme à l'aspect timide et placide est un grand soldat et un grand poète. Pendant la première guerre mondiale, il accomplit tellement d'actions d'éclat qu'il se trouva être le seul lieutenant d'infanterie a obtenir l'Ordre Pour le Mérite, la plus haute distinction de l'Empire; et en 1939, il saisit l'une des rares occasions qui se présentèrent sur le front du Rhin pour mériter une nouvelle croix de fer. Pourtant, son journal de guerre n'a rien d'une Chanson de Roland; ce sont les annotations, au jour le jour, d'un officier qui aime le service, certes, comme on aime un devoir, mais qui aime surtout ses hommes. D'ailleurs, il reste homme lui-même au point de s'intéresser à tout ce qu'il voit, même et surtout aux choses qui n'ont aucun rapport avec le drame dont il est témoin avant que d'en être acteur. Ainsi, il parle de ses contacts avec des civils ou des prisonniers français, comme de ceux avec des militaires allemands, d'une façon qui fait oublier qu'il s'agit de deux nations en guerre. Et il ne manque aucune occasion de sacrifier à sa passion d'entomologiste en se livrant, surtout en forêt, à ce qu'il appelle la "chasse subtile".

Ce qu'il y a en moi de l'ancien officier s'est réjoui de trouver, dans les confidences de ce capitaine allemand, une étonnante similitude de réactions et de conceptions quant à la grandeur et la servitude militaires. Son récit fourmille de traits —notamment à propos de la discipline, du moral de la troupe, de l'éthique de la guerre, des réactions psychologiques en général— qui correspondent tellement à ma propre expérience que j'aurais voulu pouvoir les exprimer à sa place, et aussi bien. Jünger dit à ses soldats que quand ils trouvent dans une maison abandonnée des cuillers dont ils ont besoin, ils peuvent en prendre une; mais s'il y en a en argent et en étain, ils doivent se contenter de la cuiller d'étain. Quand il quitte la cure d'un village ardennais où il avait été cantonné, le curé dit qu'il est triste de devoir se séparer quand on commence à peine à se connaître; Jünger commente simplement: "Cela me fit plaisir; dans les cantonnements, je m'en vais toujours un peu à la chasse aux hommes". Sur le même thème, cette méditation: "Le rapport entre le logeur et le soldat est particulier, en ce qu'il est encore régi, comme le droit sacré d'asile, par les formes de l'hospitalité primitive, que l'on accorde sans égard de personne. Le guerrier a le droit d'être l'hôte dans n'importe quelle maison, et ce privilège est l'un des plus beaux que confère l'uniforme. Il ne le partage qu'avec les poursuivis et les dolents".

A propos d'une femme qui se lamente près du cadavre de son mari: "De cette façon, on apprend à connaître aussi l'effet indirect des projectiles, qui sans cela échappe au tireur. La balle touche beaucoup de gens; on voit tomber l'oiseau et on se réjouit de voir s'éparpiller les plumes; mais on ne voit pas les œufs et les jeunes et la femelle dans le nid où il ne retourne plus". Dans Laon abandonné où il a été détaché avec sa compagnie pour y improviser une Kommandantur, il va installer des gardes dans les bâtiments les plus exposés au pillage. Aux archives, il se plonge dans la lecture des autographes, où il trouve notamment des lettres du Maréchal Foch. "On les avait jointes au moyen d'une épingle, selon la manière déplorable des bibliothécaires français; l'épingle ayant taché le papier de sa rouille, je me suis permis de l'enlever". Il ne s'agit dans tout cela que de détails quelquefois infimes, mais toujours significatifs. Le détail significatif est d'ailleurs la méthode d'évocation employée dans ce livre, et qui fait son charme.

Après avoir rencontré Ernst Jünger d'abord, lu son livre ensuite, je me suis surpris à penser: "Toi, je voudrais t'avoir presque indifféremment sous moi comme officier subalterne, au-dessus de moi comme chef, ou en face de moi comme adversaire". Je sais fort bien ce que pareille pensée comporte d'atroce; mais je sais aussi que pour beaucoup d'hommes qui ont fait la guerre, elle ne sera que trop compréhensible. La guerre est un destin contre lequel on peut se révolter, mais que l'on ne peut pas fuir; et le droit à la révolte n'appartient qu'à ceux qui n'ont pas esquivé le devoir. Le pacifisme est un titre que les hommes de ma génération n'auront pu, pour leur malheur, conquérir qu'en combattant.

Je viens de dire que j'aime presque autant m'imaginer Jünger en face de moi que du même côté. Réflexion faite, je crois que l'expression a quelque peu dépassé ma pensée. Je me souviens qu'en causant avec lui, je lui demandai sur quels fronts il avait combattu de 1914 à 1918: or. après avoir constaté qu'il n'avait jamais pu me faire face, je me sentis indubitablement soulagé. Et il me vint soudain à la mémoire une bribe d'un poème, appris jadis par cœur à l'école:

" Ah ! que maudite soit la guerre

Qui fait faire de ces coups-là ! "

Cette malédiction est la conclusion à laquelle je voulais principalement arriver.

00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, lettres allemandes, littérature allemandes, lettres, littérature, deuxième guerre mondiale, socialisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 07 janvier 2009

Walter Flex: une éthique du sacrifice au-delà de tous les égoïsmes

Robert STEUCKERS:

Walter Flex: une éthique du sacrifice au-delà de tous les égoïsmes

Né à Eisenach en 1887, Walter Flex a grandi dans une famille de quatre garçons: son frère aîné, Konrad, qui a survécu à la tourmente de la guerre, et deux cadets, Martin, qui mourra des suites de ses blessures et d'une pneumonie en 1919, et Otto, qui tombera en France en 1914. Son père décèdera en juillet 1918 et sa mère en octobre 1919. Konrad Flex, seul survivant de cette famille unie, préfacera en 1925 les deux volumes des œuvres complètes de son frère. Le père Rudolf Flex était un grand admirateur de Bismarck; esprit religieux, mais éloigné des églises, il est un croyant plus ou moins panthéiste, proche de la nature, qui s'engage résolument dans un combat politique national-libéral, pétri de l'esprit du «Chancelier de Fer». A l'occasion, Rudolf Flex rédige des poèmes ou des petites pièces de théâtre d'inspiration nationale, que jouent en partie sa propre femme et ses enfants. Homme du peuple, issu de lignées de paysans et d'artisans, parfaitement au diapason de ses concitoyens, Rudolf Flex s'intéresse au dialecte d'Eisenach, sur lequel il publie deux petits travaux de philologie. Sa mère, née Margarete Pollack, lui transmet un héritage plus précis, bien qu'hétérogène à première vue: enthousiasme pour l'aventure prussienne et l'éthique qui la sous-tend, religiosité encadrée par l'église évangélique, culte du premier empereur Hohenzollern. Dans la transmission de cet héritage, explique Konrad Flex, il n'y a aucune sécheresse: Margarete Pollack-Flex possède les dons de l'imagination et de la narration, assortis d'une bonne culture littéraire. La mère des quatre frères Flex a de nombreuses activités publiques dans les œuvres de bienfaisance de la ville d'Eisenach, notamment dans les associations caritatives placées à l'enseigne du roi de Suède, Gustave-Adolphe, champion de l'Europe septentrionale protestante au XVIIième siècle. Cet engagement social dans le cadre protestant-luthérien montre l'impact profond de ce protestantisme national dans le milieu familial de Walter Flex. Les associations caritatives protestantes tentaient de faire pièce à leurs équivalentes catholiques ou socialistes. Pendant la guerre, Margarete Pollack-Flex s'est engagée dans les associations qui venaient en aide aux soldats revenus du front.

Konrad Flex conclut: «L'intérêt pour les choses de l'Etat et pour l'histoire, la volonté d'œuvrer dans les affaires publiques, la volonté de créer une œuvre littéraire, de dominer la langue par la poésie, l'humour, le talent d'imiter les paroles des autres et le sens des arts plastiques sont des qualités que Walter Flex a essentiellement hérité de son père; en revanche, sa mère lui a légué cette pulsion décidée et consciente d'accomplissement de soi et de négation de soi dans un cadre éthique, un sens aigu de l'observation de soi, l'imagination, le talent narratif, la pensée abstraite, un intérêt fort motivé pour la philosophie et, dans une moindre mesure, le souci des questions sociales».

Le jeune Walter Flex rédigera très tôt, à onze ans, ses premiers poèmes et sa première pièce de théâtre. Son tout premier poème fut rédigé à l'occasion du décès du Prince Bismarck. Pendant la guerre des Boers, il a pris passionnément le parti des colons hollandais, allemands et huguenots en lutte contre l'armée britannique. Ce sera encore l'occasion de quelques poèmes. A dix-sept ans, une petite pièce de théâtre, intitulée Die Bauernführer (Les chefs paysans) est jouée dans son Gymnasium et connaît un indéniable succès. Un peu plus tard, le lycéen Walter Flex rédige un drame plus élaboré, Demetrius, basé sur une des thématiques les plus poignantes de l'histoire russe, débutant par la mort mystérieuse de Dmitri, fils d'Ivan le Terrible, vraisemblablement assassiné; à la suite de la mort de ce dernier descendant direct du chef varègue Rurik, trois faux Dmitri revendiquent successivement le trône occupé par Boris Goudounov, plongeant la Russie dans une suite ininterrompue de guerres civiles au début du XVIIième siècle. La version définitive de ce drame de Walter Flex ne paraîtra que quelques années plus tard, quand il sera à l'université. Le Théâtre de la Ville d'Eisenach le jouera en 1909.

Après le Gymnasium, il étudiera la philologie germanique et l'histoire à Erlangen et à Strasbourg entre 1906 et 1910. Pendant ses années d'études, il adhérera à une corporation d'étudiants, la Bubenruthia. Malgré un handicap à la main droite, qui le forçait à être gaucher, il était bon en escrime et redouté par ses challengeurs dans les duels traditionnels des étudiants allemands (la Mensur). Le 31 octobre 1910, il défend son mémoire sur «le développement de la problématique tragique dans les drames allemands sur la thématique de Demetrius, de Schiller à aujourd'hui».

De 1910 à 1914, il deviendra le percepteur des enfants de la famille Bismarck. D'abord de Nicolas de Bismarck, puis de Gottfried et Wilhelm. Outre cette fonction de précepteur, il assume la tâche de ranger et de classer les archives de la famille. Ce qui lui donne l'occasion de rédiger sa nouvelle historique Zwölf Bismarcks (= Douze Bismarcks) et sa tragédie Klaus von Bismarck. Ces ouvrages paraissent en 1913; la tragédie est jouée la même année au Théâtre de la Cour à Cobourg en présence du Duc. Ces récits sont pour l'essentiel pure fiction; il ne s'agit donc pas d'une chronique sur la famille Bismarck mais l'intention de l'auteur est de camper des profils psychologiques, qui affrontent le réel, le modèle selon leurs canons éthiques, politiques ou esthétiques ou connaissent l'échec en restant stoïques. En 1913, il publie également Die evangelische Frauenrevolte in Löwenberg (La révolte protestante des femmes à Löwenberg), au profit de la Gustav-Adolf-Frauenverein (Association féminine Gustav-Adolf) que présidait sa mère.

Ensuite Walter Flex devient précepteur des enfants du Baron von Leesen à Retchke en Posnanie. C'est là qu'il se trouve quand éclate la guerre en août 1914; il se porte tout de suite volontaire, en dépit de sa légère infirmité à la main droite qui l'avait auparavant dispensé du service militaire. Armé de ses convictions éthiques et stoïques, il se jure de mobiliser tous ses efforts pour vaincre les résistances du terrain, de la souffrance, de ses faiblesses physiques. Il demande à servir dans l'infanterie. Soldat-poète, ses vers enthousiasmeront ses contemporains, engagés sur tous les fronts d'Europe. Walter Flex combattra d'abord sur le front occidental, dans la Forêt d'Argonne. C'est le 3 octobre 1914 qu'il pénètre sur le territoire français avec son régiment. Il écrit, le 5, à ses parents: «Au moment où, avant-hier, nous franchissions la frontière française, il y avait un magnifique clair de lune à trois heures du matin. Nous pensions à la scène du Serment de Rütli dans le récit de Guillaume Tell et nous nous en sommes réjouis. Hier nous avons eu une longue marche, que je n'ai pas trouvé extraordinaire; nous avons pris nos quartiers de nuit dans la paille d'une écurie: au-dessus de nous un ciel tout éclairé par la lune que nous contemplions à travers le trou percé dans le toit par un obus. Du côté des hauteurs devant nous, vers lesquelles nous marchions, nous entendions le fracas des canons et le crépitement des fusils. Pendant la nuit nous pouvions apercevoir le bombardement de Verdun. Au-dessus des collines, des ballons captifs. Hier soir, j'ai passé la soirée autour d'un feu avec trois femmes françaises, heureuses d'entendre quelqu'un leur parler dans leur langue; elles me répétaient sans cesse: nous aussi nous serons Allemands».

Le 7 octobre, toujours dans une lettre à ses parents, sa philosophie générale de la guerre se précise: «Nos souffrances sont très grandes, mais c'est un sentiment sensationnel d'engager ses forces dans la lutte de notre peuple pour son existence». Quelques jours plus tard: «Le froid des nuits dans les hauteurs ardennaises nous transperce les os quand on est couché en plein champ ou dans les tranchées. Malgré cela, c'est un sentiment extraordinaire de se sentir membre de cette fraternité de fer qui protège notre peuple». Jamais la tendresse n'est absente quand il écrit à sa mère: «Très chère maman! Hier je t'ai envoyé trois violettes cueillies devant nos tranchées, et la première chose que je reçois aujourd'hui et qui m'illumine de joie, c'est ton cher courrier de campagne qui contient trois petites violettes d'Eisenach. N'est-ce pas l'adorable symbole de notre communauté de cœur?». A la veille de Noël, le 17 décembre 1914, nous trouvons cette première réflexion importante sur la mort, suite à la disparition de son jeune frère Otto: «Je pense que, réunis tous en cette veillée sacrée à Eisenach, vous lirez ma lettre. Pour nous tous, c'est un jour grave, difficile, mais qui reste beau tout de même. Comme moi, vous penserez à notre Petzlein (= Otto) et à toutes les touchantes transformations qu'a connues ce jeune être de vingt ans, vous penserez tantôt au bambin en tablier tantôt au jeune randonneur aux yeux graves, intelligents et bons, et il sera presque vivant au milieu de la pièce où vous célèbrerez la Noël. Mais ces souvenirs ne doivent pas nous affaiblir. Nous devons rester modestes et savoir que, nous les vivants, ne pourrons jamais voir, avec nos sens amoindris et malhabiles, la dernière et sans doute la plus belle des mutations de l'être aimé, mutation qui l'a arraché à notre cercle et l'a placé au-dessus de nous, sans pour autant mettre fin aux effets qu'il suscite encore en nous et par nous. Sans doute ceux que nous appelons les morts ressentent-ils l'état dans lequel nous nous trouvons, nous, les vivants, comme un état antérieur à la naissance et ils attendent que nous venions, après eux, à la vraie vie. La mort et la naissance ne me semblent pas être en opposition, mais sont comme des stades supérieur et inférieur dans le développement de la vie... Ceux qui sont tombés pour le soleil de leur terre et pour protéger la joie des générations futures ne veulent pas que nous les trahissions par des deuils qui ne sont indices que de nos faiblesses, des deuils qui ne pleurent que la part que nous aurions pu avoir dans les moissons de leur vie. Une douleur sans limite est si terne, si dépourvue de vie, alors que nos chers morts sont tombés pour que nous soyions forts en nos cœurs et en nos œuvres. Nous n'avons pas le droit de regarder l'éclat des bougies de Noël avec les yeux embués de larmes, parce qu'elles nous renvoient comme le reflet d'une âme aimée, lointaine mais tout de même si proche!...».

Au printemps de 1915, Walter Flex est envoyé au Warthelager (Le Camp de la Warthe), pour y subir une formation d'officier. C'est là qu'il rencontrera Ernst Wurche. L'été venu, le climat plus clément, Walter Flex écrit à ses parents, le 2 juin, cette lettre qui exprime la joie de la vie militaire en campagne sur le Front de l'Est, avec des mots d'une simplicité qui étonne, où l'éternité des choses de la nature semble primer par rapport au cataclysme guerrier qui embrase l'Europe d'Ouest en Est. Cette lettre du 2 juin 1915 est aussi la première qui fait mention de Wurche: «C'est en direction de cette languette de terre, à l'Ouest [du Lac Kolno], que j'ai commandé une patrouille il y a quelques jours; j'ai brisé la résistance d'un détachement russe de 23 hommes avec mes quatre gaillards; j'ai personnellement capturé un Yvan dans le marais; il nous a communiqué des renseignements intéressants. Le pistolet Mauser qui j'ai acheté avec notre chère maman m'a donc porté bonheur. Je me sens très heureux dans ma nouvelle position et, sans doute, ce moment est-il le plus heureux de ma vie. Cette nuit, j'ai occupé une nouvelle position avec mon peloton; elle doit encore être aménagée. Je viens d'instruire mon état-major de chefs de patrouille des plans de travail et j'ai réparti les postes. Dans mon dos, il y a un petit pavillon d'été non encore entièrement construit, que je pourrai sans doute occuper dès demain. Cette nuit, j'ai servi de pâture aux moustiques dans la forêt. Parmi mes hommes, il y a beaucoup de gars bien, utilisables, beaucoup sont de Rhénanie et, quand ils parlent, ils me rappellent Bonn et notre cher Petzlein. Mon ordonnance Hammer est lui aussi Rhénan, c'est un garçon jardinier fort habile qui aménage tout autour de moi avec grand soin et beaucoup de complaisance. Un jour, il m'a dressé une table de jardin sous de hauts sapins, et c'est là que je suis en ce moment et que je vois le soleil et les moustiques jouer au-dessus du marais et de la forêt... Avec moi, il y a un Lieutenant issu de Rawitsch —Wurche— détaché par les “50” à la même compagnie, c'est un fameux gaillard, dont j'apprécie beaucoup la présence. Ne vous faites pas de souci pour moi. J'aime vous raconter des petites choses et d'autres sur mon vécu quotidien et je sais que je puis le faire sans vous inquiéter».

Le 24 août, Flex a le pénible devoir d'envoyer une lettre aux parents du Lieutenant Wurche, annonçant la mort de leur fils au combat. «Jamais je n'ai tant eu de peine à écrire une lettre mais j'ai demandé au chef de compagnie de votre cher fils de me permettre d'être le premier à vous écrire et à vous dire ce que Dieu vient d'infliger à votre famille. Car je voulais que l'annonce de la mort héroïque de votre garçon, si formidable, si bon, soit faite par un homme qui l'aimait. Depuis la mort de mon propre frère cadet, il y a presque un an, rien ne m'a touché aussi profondément que la mort de votre fils, mon excellent ami, de cet homme fidèle et droit, chaleureux et sensible à l'égard de tout ce qui est beau et profond. Mais permettez-moi de vous dire que, après sa mort, quand je me suis agenouillé pour prendre longuement, silencieusement, solitairement congé de lui, et que j'ai regardé son visage pur et fier, je n'ai eu qu'un seul souhait pour ses parents: s'ils pouvaient le voir couché comme je le vois, ils accepteraient plus sereinement leur douleur. En effet, leur fils Ernst avait toujours su susciter de la joie en mon cœur le plus profond parce que ses sentiments étaient toujours d'une exceptionnelle clarté, parce qu'il ignorait la peur qui tenaille si souvent les hommes et parce qu'il était toujours prêt en son âme à accepter tous les sacrifices que Dieu et sa patrie lui auraient demandés. Et le voilà étendu devant moi, il avait consenti au sacrifice suprême et ultime et sur ses traits jeunes, je lisais l'expression solenelle et formidable de cette sublime disposition d'âme, de ce don de soi, reposant dans la volonté de Dieu. Nous, votre cher fils et moi-même, nous nous trouvions la nuit dernière, chacun à la tête de nos services de garde respectifs, séparés par une distance d'environ trois kilomètres, sur les hauteurs bordant le lac, à Simno, à l'Ouest d'Olita. Soudain, le téléphone de campagne de la dixième compagnie, à laquelle il avait été très récemment affecté, m'apprend que le Lieutenant Wurche est tombé face à l'ennemi en effectuant sa patrouille. J'ai attendu, le cœur complètement déchiré, pendant toute cette longue nuit, parce que je ne pouvais pas abandonner mon poste, et, enfin, peu après quatre heures du matin, à bord d'une charrette russe, j'ai pu me rendre à Posiminicze, où il était basé en tant que responsable de la garde et où l'on avait ramené son corps. Une main devait l'amener au repos éternel, une main appartenant à quelqu'un qui l'aimait d'un amour fraternel, sans qu'il n'en soit sans doute entièrement conscient. C'est alors que je me suis trouvé devant lui, que j'ai vu la fierté tranquille et la paix dominicale de son visage pur et que j'ai eu honte de ma douleur et de mon déchirement.

Ernst était parti en patrouille pendant la nuit, pour aller voir à quelle distance s'étaient retirés les Russes qui fléchissaient et abandonnaient les positions qu'ils occupaient face à nous. Il a rampé seul, selon son habitude de chef de s'engager toujours en tête, il a avancé ainsi à 150 mètres devant ses hommes face à une position russe, dont ne ne savions pas si elle était encore occupée ou non. Une sentinelle ennemie l'a remarqué et a aussitôt fait feu sur lui. Une balle lui a traversé le corps, en lacérant plusieurs grosses veines, ce qui a provoqué la mort en peu de temps. Ses hommes l'ont ramené de la ligne de feu. Quand ils le portaient, l'un d'eux lui a demandé «Ça va ainsi, mon Lieutenant?». Il a encore pu répondre, calme comme toujours, «Bien, très bien». Il a alors perdu connaissance, et est mort sans souffrir.

Ce matin, je me suis hâté d'arriver à Posiminicze, afin de faire préparer sa tombe de héros, sous deux beaux tilleuls dressés devant une ferme lettone, se trouvant dans un petit bois à l'Ouest du Lac de Simno. Dans la tombe toute bordée de verdure, je l'ai fait descendre, portant tout son équipement d'officier, avec son casque et sa baïonnette; dans la main je lui ai glissé une grande tige de tournesol, avec trois belles fleurs dorées. Sur le petit monticule recouvert de gazon, se dressent une autre fleur de tournesol et une croix. Sur celle-ci figure l'inscription: “Lieutenant Wurche, R.I. 138, mort pour la patrie, le 23.8.1915”. Enfin, sur la croix, j'ai accroché une couronne tressée de cent fleurs aux couleurs éclatantes; pour la confectionner, ses hommes ont pillé tous les parterres des paysans lettons. Votre Ernst repose dans la plus belle tombe de soldat que je connaisse. Devant la tombe ouverte, j'ai récité un “Notre Père”, dont les paroles se sont noyées dans mes larmes, et j'ai jeté les trois premières poignées de terre sur lui, ensuite, ce fut le tour de sa fidèle ordonnance, puis de tous les autres. Ensuite, j'ai fait fermer et décorer la tombe, comme je vous l'ai décrite. J'ai demandé à un dessinateur, que j'ai fait venir de ma propre compagnie, de réaliser pendant la cérémonie un petit dessin du modeste tumulus sous lequel repose notre héros. Je vous le ferai parvenir dès qu'il sera possible de faire ce genre d'envoi, avec une esquisse en forme de carte indiquant le lieu, de même que ses objets de valeur. Je demande à notre compagnie de vous faire parvenir, à votre adresse, ses affaires personnelles. Je dois cependant vous dire que de tels envois venus du front demandent souvent beaucoup de temps. Mais vous recevrez assez vite le dessin de sa tombe, du moins si Dieu me laisse la vie. Comme l'ordre de marche vient d'arriver par le téléphone de campagne, je dois partir au galop jusqu'à mon poste de garde et m'élancer, à la tête de ma compagnie, à la poursuite de l'ennemi qui recule. Nous allons emprunter le chemin qu'il a découvert en fidèle éclaireur avec sa patrouille au sacrifice de sa vie. Maintenant, nous nous terrons dans une ferme que les Russes bombardent au shrapnel et nous attendons les ordres de la division. Je profite de ce bref répit qui me reste, pour vous écrire ce message de deuil sur ces fiches de rapport (c'est le seul papier que j'ai sur moi). Que Dieu donne à vos cœurs de parents une parcelle de la force et de la fierté de son âme héroïque! Croyez-moi, donnez-lui ce dernier témoignage d'amour, en acceptant sa mort comme il en a été digne, et comme il l'aurait souhaité! Que Dieu permette que ses frères et sœurs, à qui il vouait un grand amour fraternel, grandissent pareils à lui en fidélité, en bravoure, avec une âme aussi vaste et aussi profonde que la sienne! Avec mes sentiments les plus respectueux. Dr. Walter Flex, Lieutenant de réserve».

Dans une lettre à ses propres parents, le 29 août, il fait un récit plus concis de la mort de son camarade, mais exprime aussi d'autres sentiments, impossibles à dire au père et à la mère de Wurche, dans une première lettre de circonstance: «Wurche est mort. Il est tombé lors d'une reconnaissance audacieuse, en commandant un poste de garde à Posiminicze sur les rives du Lac Simno. Moi, j'étais de garde à Zajle —à cinq kilomètres de là— et j'ai appris la nouvelle par le téléphone de campagne et je n'ai pu me rendre auprès de lui que le matin, car je ne pouvais pas abandonner mon poste. A cinq heures, notre bataillon devait reprendre la marche et je n'ai donc eu qu'une heure et demie pour le voir une dernière fois et le faire enterrer. J'ai dû, revolver au poing, forcer un paysan à atteler un équipage et à me conduire à travers champs à P. J'ai enterré ce fidèle compagnon entre deux tilleuls et j'ai placé entre ses mains une fleur de tournesol aussi haute qu'un homme, avant qu'on ne le descende dans la tombe. Ses derniers mots, avant de partir pour son poste de garde, ont été: «Flex, revenez donc encore me voir à P.!». Je lui ai répondu que moi aussi j'étais de garde. Mais je suis tout de même retourné à P.! La mort de Wurche, je l'ai ressentie comme une deuxième mort de Petzlein, à qui il ressemblait beaucoup, par sa jeunesse, son idéalisme, sa pureté —lui aussi était Wandervogel!—. Mais cette douleur-là élargit aussi les horizons du cœur, qui refuse désormais de s'imposer des exigences [individuelles] et bat désormais au même rythme que celui du peuple. Sa montre fonctionnait encore, quand je la lui ai enlevée. Je la prend souvent dans le creux de la main et je sens cette douce et lente pulsation de vie, que ses propres mains ont impulsée. Ne croyez pas que je sois triste, j'ai désappris la tristesse. A côté de la volonté et du don de soi, il n'y a plus de place pour ce sentiment-là...».

Dans une lettre du 4 novembre 1915, adressée à son père seul, le ton est plus philosophique, plus dur aussi, comme si Walter Flex tentait d'épargner à sa mère, qu'il adorait, des récits qui auraient pu accroître son chagrin et son inquiétude: «... Nous sommes tous devenus bien différents parce que nous avons vécu des moments que nul mot humain ne peut exprimer, nous sommes devenus plus riches, plus graves, et les souhaits que nous nous formulons dépassent le niveau purement personnel et se portent sur des choses qui se trouvent certes en nos propres cœurs mais s'élèvent quand même bien au-dessus de nous. Les désirs pressés, exprimant l'espoir de se revoir bientôt pendant assez longtemps, s'estompent pour faire place à des désirs tenaces, que nous cultivons en nous, auxquels nous préparons nos âmes, le désir d'arriver enfin à réaliser les objectifs que s'est donnée la patrie. C'est avec ce qui est arrivé ce matin que mon cœur s'est renforcé dans ce sens, avec beauté et gravité. Lors d'une patrouille, un homme de ma compagnie a reçu une balle dans l'articulation de la hanche, la blessure était très sérieuse. Avec quelques hommes munis d'une toile de tente, je suis sorti pour le ramener dans nos positions. Le pauvre gars était exposé aux vents du nord-est et à une neige mordante, complètement désemparé, et il perdait beaucoup de sang. Il appartenait à la réserve la plus récente qui était arrivée en septembre seulement. Je lui ai demandé: «Alors, mon garçon, vous souffrez beaucoup?» - «Non, mon Lieutenant!», soupira-t-il en serrant les dents, «mais... mais... cela me fait enrager que le gars d'en face m'ait eu ainsi!» - «Quoi!», lui répondis-je, «quand on a fait son devoir aussi bien que vous, on a le droit de passer quelques bonnes semaines dans un beau lit tout blanc à l'hôpital de campagne allemand» - «Mais mon Lieutenant», me répondit ce brave garçon en avalant sa colère et en se raidissant, «je ne suis au front que depuis quelques semaines et je dois déjà partir!». Il a haleté brièvement et s'est mis à pleurer de colère, et les larmes coulaient sur son visage sale. Croyez-moi, une telle attitude est rare malgré les idées reçues qui nous évoquent l'impavide héroïsme de la multitude. Mais rien que le fait que cela arrive tout de même, est une grande et belle chose, et ce courageux petit bonhomme mérite bien de s'en sortir... Nos hommes endurent des privations, des souffrances et des peines indescriptibles, mais seul a de la valeur et du poids ce qu'ils font et supportent volontairement, en faisant fièrement et en toute conscience le don de leurs propres personnes...».

En décembre 1915, Walter Flex écrit deux lettres qui précisent encore sa vision de la vie, comme “pont entre deux mondes”, thématique essentielle de Der Wanderer zwischen beiden Welten. La première de ces lettres date du 16 décembre, est adressée aux parents de Wurche et a été rédigée lors d'une permission à Eisenach: «... J'ai oublié de vous dire quelque chose. Votre Ernst avait souvent l'habitude de dire, quand nous parlions de nos soldats morts au combat: «La plus belle chose que l'on puisse dire sur la mort en héros, c'est ce qu'a dit un Pasteur quand son propre fils est tombé: «Quoi qu'il ait pu réaliser dans sa vie, il n'aurait jamais pu atteindre quelque chose d'aussi haut». Cette vision, si belle et si sublime, que cultivait votre cher fils, doit avoir le pouvoir de vous réconforter, vous aussi».

La seconde date du 25 décembre, est adressée à un ami et nous révèle les premières intentions de l'auteur, d'écrire le livre qui le rendra immortel: «Enfants, nous avions chacun une branche à nous sur l'arbre de Noël, où brûlait une bougie que nous réétoffions sans cesse jalousement à l'aide de la cire qui coulait, afin qu'elle soit la dernière à brûler. Hier soir, lorsque je regardais scintiller notre petit arbre russe dans mon abri souterrain gelé, chaque petite bougie semblait avoir un nom. J'étais aux côtés de beaucoup d'êtres que j'avais aimés, et quand la dernière bougie s'est éteinte, j'étais assis dans un cercle formé de beaucoup de morts. Petzlein était près de moi, ainsi qu'un ami, Ernst Wurche, que j'ai connu et perdu à la guerre et que j'ai enterré près de Posiminisze. Dans les moments où les morts sont si proches de moi, je me sens bien, et seule la compagnie des vivants m'apparaît étroite. Fidèle, tu m'écris si souvent; ne sois pas fâché si je t'écris plus rarement; je ne suis pas moins cordial à l'égard du seul vivant qui me reste. Mais la compagnie des morts fait que l'on devient plus tranquille et que l'on se contente de penser aux uns et aux autres. Les quelques mots que l'on jette sur le papier semblent si pauvres et si démunis à côtés des relations si vivantes que l'on peut entretenir dans nos rêves et nos souvenirs... La plupart des gens ne valent pas grand'chose; si nos pensées s'occupent trop de cette multitude, ne fût-ce que par colère et par rejet, nos souvenirs ne sont plus qu'un fatras hétéroclite. Il ne faut pas que cela soit ainsi. Le divin est dans l'homme comme l'oiseau niche dans une haie d'épines, il ne faut qu'écouter son chant et ne pas regarder les épines. Les yeux, les oreilles et les lèvres doivent se fermer devant toutes les petites mesquineries, laideurs et misères, et l'âme toute entière doit se consacrer aux moments, aux choses et aux personnes qui nous révèlent le beau: voilà tout l'art de la vie. Ernst Wurche, que j'ai évoqué dans quelques-unes des lettres que je t'ai écrites, avait une manière si fine, si exemplaire, de passer à côté de toutes ces laideurs humaines, il en riait et récitait son petit vers de Goethe favori: “Voyageur, c'est contre cette misère-là que tu veux t'insurger? Tourbillon, étron séché, laisse le virevolter, se pulvériser!”. L'immense fatigue physique et nerveuse est passée, dès que nous avons repris la guerre de mouvement; je suis sur le point d'écrire mes souvenirs d'Ernst Wurche et toutes mes expériences de la guerre deviendront ainsi le vécu de cet homme tout de beauté et de richesse d'âme...».

A Mazuti, le 11 mars 1916, Walter Flex écrit à sa correspondante Fine Hüls, jeune femme du mouvement Wandervogel, une lettre dans laquelle sont précisées ses intentions de consacrer un livre à Ernst Wurche: «Je me suis mis depuis plusieurs semaines à un travail, auquel je consacre mes meilleurs instants et qui résumera mes souvenirs d'un ami tué au combat. Lui aussi était un Wandervogel et je puis dire déjà que mon travail fera ressortir de la manière la plus vivante qui soit l'esprit du Wandervogel, sublime et illuminant, tel qu'il m'est apparu chez ce garçon. Car c'est cet esprit-là dont l'Allemagne aura besoin dans l'avenir. Moi même, je n'ai jamais été Wandervogel, mais mon jeune frère l'était, et j'ai habité pendant de longs mois le même abri souterrain avec l'autre [Wandervogel que j'ai connu], le mort sur qui je vais écrire [mon livre]...».

Le 14 mars 1916, toujours à Mazuti, Walter Flex écrit à son frère et précise plus nettement encore ses intentions quant au livre qu'il prépare et rédige sur la figure sublime du Wandervogel Ernst Wurche. Outre des réflexions philosophiques intenses, simples, essentielles pour entrevoir la première mouture de son ouvrage en gestation, la lettre révèle qu'il a toujours caché à ses parents, et surtout à sa mère, les vraies horreurs du quotidien de la guerre, horreurs qu'il accepte avec un remarquable et admirable stoïcisme, parce, comme toute souffrance, ou toute maladie, elle construit la personnalité: «...Plus cette guerre durera, plus elle prendra des formes destructrices, et il serait effronté de calculer et de songer à mener sa petite mission dans ce grand jeu, tout en espérant échapper à la mort. En disant cela, je ne cherche pas à te faire peur —bien sûr, ne montre pas cette lettre à nos parents— mais je veux tout simplement te signaler des évidences que tout officier d'infanterie te confirmera et qui, personnellement, ne m'inquiètent pas le moins du monde, sauf quand je pense à notre maison. Mon grand ami Ernst Wurche m'a un jour dit à peu près ce qui suit: «Si [nous savons que] le sens et le but de la vie humaine sont de parvenir au-delà de la forme humaine, alors nous avons déjà accompli notre part dans le [grand processus] de la Vie, et quelle que soit la fin qui nous advienne aujourd'hui ou demain, nous savons davantage que le centenaire ou le sage. Personne n'a jamais vu tomber autant de masques, de coquilles vides, vu autant de bassesse, de lâcheté, de faiblesse, d'égoïsme, de vanité, vu autant de dignité et de noblesse d'âme silencieuse que nous. Nous n'avons plus grand'chose à exiger de la vie: elle nous a davantage révélé qu'à d'autres, et au-delà de cela il n'y a pas d'exigence humaine [à formuler]; attendons calmement, ce que la vie va nous demander. Si elle nous demande tout, alors qu'elle nous a tout de même déjà tout donné, les factures s'équilibrent». Ces paroles proviennent de la dernière conversation tranquille que j'ai eue avec Wurche; elles ne me quittent plus, elles sont si vraies, un profane resté en dehors de cette guerre peut à peine les comprendre et les sentir, mais ce n'est pas une phrase creuse que je t'écris quand je te dis qu'en ce qui concerne ma personne, je suis totalement serein. Mais peut-être qu'une tâche t'attend, surtout à l'égard de maman, dont je ne peux guère mesurer l'ampleur. Nous devons être capables de parler de cela en adultes et en toute sérénité, sans nous émouvoir. Je pense que tu dois te préparer et t'armer à l'avance pour affronter cette tâche, si elle t'échoit. Savoir comment tu la mèneras à bien, est ton affaire...».

Sa philosophie éthique se précise encore plus nettement dans une lettre du 28 avril 1917 à Fine Hüls: «Je me suis porté volontaire avec quelques camarades, parmi lesquels un vieux major, un type formidable, pour le front de l'Ouest. C'est pénible quand je pense à ma mère qui ne le sait pas encore. Pour le reste, vous connaissez ma pensée. Il ne suffit pas de poser des exigences d'ordre éthique, il faut les accomplir, pour leur donner vie. Goût de l'aventure et idéalisme ont souvent été confondus au début de cette guerre, et l'idéalisme inflexible, refusant toute concession, où seul compte le salut présent et futur de notre peuple, est devenu rare... Vous m'écrivez: «Toutes sortes de soucis me troublent l'âme, quand je pense à vous». Très chère madame, il n'y a aucune raison de se soucier. Ce souci ne serait fondé que si j'avais enfreint, en renonçant à mon engagement, le principe de cette unité d'action et de pensée, pour des raisons de cœur. En mon fors intérieur, je suis tout autant volontaire de guerre qu'au premier jour. Je ne le suis pas et je ne l'étais pas, comme beaucoup le croient, par fanatisme nationaliste, mais par fanatisme éthique. Ce sont des exigences éthiques, et non pas des exigences nationales, que je mets en avant et que je défends. Ce que j'ai écrit sur l'«éternité du peuple allemand» et sur la mission rédemptrice de la Germanité dans et pour le monde, n'a rien à voir avec l'égoïsme national, mais relève d'une foi éthique, qui pourra même se réaliser dans la défaite ou, comme Ernst Wurche l'aurait dit, dans la mort héroïque au combat de tout un peuple. Je n'ai jamais été le poète du parti pangermaniste, comme on le croit un peu partout, et j'avoue que ma pensée politique n'est pas trop claire, qu'elle n'a jamais hésité ni réfléchi outre mesure sur les nécessités de la politique intérieure et extérieure. Je m'en suis toujours tenu à une pensée claire et limitée: je crois, en effet, que l'évolution de l'humanité a atteint sa forme la plus parfaite, pour l'individu comme pour son évolution intérieure, dans le peuple, et que le patriotisme pan-humanitaire représente une dissolution, qui libère une nouvelle fois l'égoïsme personnel, normalement bridé par l'amour porté au peuple, et fait revenir l'humanité entière à l'égoïsme dans sa forme la plus crue... Voici ce que je crois: l'esprit allemand en août 1914, et après, a atteint un degré d'élévation inouï, comme chez aucun peuple auparavant. Heureux celui qui a pu atteindre ce sommet et n'a plus eu besoin d'en redescendre. Les descendants de notre peuple et des autres peuples verront la trace de ce déluge voulu par Dieu, au-dessus d'eux, le long des rives vers lesquelles ils s'avanceront. Voilà donc ce que je crois, voilà ma fierté et ma joie, qui m'arrachent à tous les soucis personnels».

A partir de mars 1915, Flex a donc servi continuellement sur le front russe, avec un repos de quelques mois au ministère de la guerre en 1917, où il participera à la rédaction d'une histoire officielle de la guerre en cours. Il a toujours refusé les nominations au département de la presse, qu'on lui a souvent proposées, préférant servir au feu. C'est à la fin de 1916 que paraît Der Wanderer zwischen beiden Welten, chez Beck. En deux ans, 250.000 exemplaires seront vendus (en 1940, le chiffre sera de 682.000 exemplaires). Walter Flex a donc eu le bonheur de connaître le succès de son livre et la joie de recevoir un courrier très abondant de soldats et d'officiers du front, qui lui disaient avoir trouvé dans ce texte consolation, force et sérénité. En décembre 1916, Walter Flex part en permission à Eisenach chez ses parents, avec, dans son sac, une nouvelle pièce de théâtre, Die schwimmende Insel (L'Ile flottante), à thématique mythologique. Elle sera jouée peu avant Noël au théâtre de la ville. Mais cette version originale n'est demeurée qu'un premier jet et n'a jamais été retravaillée. Walter Flex se jette alors corps et âme dans la rédaction d'un nouvel ouvrage, Wolf Eschenlohr, qui restera à l'état de fragment. Il se porte volontaire pour le Front de l'Ouest, mais sa demande est rejetée. Il continuera donc le combat contre les Russes, avec un répit à l'état-major à Berlin, où on lui demande de rédiger un rapport précis sur l'offensive russe du printemps 1916 («Die russische Frühjahrsoffensive 1916»), qui figurera dans un ouvrage collectif édité par l'armée et paraîtra aussi sous forme de livre après sa mort. A Berlin, il fait la connaissance d'une jeune femme du Wandervogel, Fine Hüls, à qui il enverra des lettres poignantes, révélant clairement ses positions. Fine Hüls était une collaboratrice de la Tägliche Rundschau, et avait fait mettre en musique certains poèmes de Walter Flex pour les cercles berlinois du Wandervogel. Le 6 juillet 1917, il reçoit la Croix de Fer de première classe. Fin août 1917, il rejoint son Régiment dans le “Baltikum”. Il participe au franchissement de la Duna et à la prise de Riga. Ensuite, sa compagnie est envoyée sur l'île d'Oesel, face aux côtes lettones et estoniennes. Mais l'obsession de la mort demeure, malgré cette progression fulgurante des armées du Kaiser qui contraste avec le piétinement à l'Ouest. Il écrit à Fine Hüls: « De tous mes camarades qui sont partis à l'Ouest il y a quelques mois, un seul est encore en vie. Parmi eux, il y avait quelques hommes formidables, avec qui j'aurais aimé partir. Je les revois encore dans la gare, qui me font signe du train qui partait. «Dommage que vous ne puissiez venir avec nous!», me criait Erichson, un Mecklembourgeois, qui formait avec Wurche et moi un trio de chefs de peloton de la 9ième Compagnie devant Augustov[o]. Maintenant il est enterré en face de Verdun. S'il avait su que nous aurions pris Tarnopol et Riga peu après, il serait sûrement resté avec nous. Où serais-je si mon engagement de l'époque n'avait pas été refusé? Est le hasard ou le destin? Je suis toujours reconnaissant de conserver cette égalité d'âme, qui n'a jamais été sérieusement ébranlée. Non pas que j'aie le sentiment d'être différent des autres ou supérieurs à eux, mais j'ai la conviction tranquille et intérieure que tout ce qui peut m'arriver est une parcelle de l'évolution de la vie, sur laquelle la mort n'a nulle emprise...».

Le 15 octobre 1917, le jour où cette lettre arrive à Berlin, une balle mortelle atteint Walter Flex sur l'île d'Oesel. Plusieurs lettres existent, qui témoignent de sa mort, ainsi qu'un rapport rédigé par la Général von Hutier, commandeur du Régiment. Voici comment Konrad Flex résume l'ensemble de ces récits et rapports dans son introduction aux œuvres complètes de son frère: «Dans la cour du domaine de Peudehof, près du village de Leval, s'était retranché un fort parti de Russes avec leurs chariots à bagages. Le représentant du corps des officiers, Weschkalnitz, est allé de l'avant et a demandé aux Russes de se rendre. Un officier russe lui a mis la main sur l'épaule et lui a dit: «Non, vous êtes mon prisonnier». Weschkalnitz a fait un bond en arrière et a cherché à s'abriter derrière un rocher, tandis que les Russes ouvraient le feu sur lui. C'est alors que Flex a sauté sur un cheval cosaque qui n'était plus monté, a sorti son épée du fourreau et s'est élancé vers l'ennemi. W. lui a crié: «Mon Lieutenant, ils ne veulent pas se rendre!». Au même moment, plusieurs balles ont été tirées. L'une d'elles a sectionné l'index de la main droite du cavalier qui avançait et puis s'est logée dans le corps. Walter Flex est tombé de cheval et a crié à W., qu'il devait prendre le commandement de la compagnie. Un homme du Landsturm allemand (= équivalent de la Territoriale française) s'est élancé furieux, pour massacrer à coups de crosse le tireur russe, mais mon frère lui a dit: «Laisse-le, lui aussi n'a fait que son devoir». Immédiatement, les Russes ont abandonné le combat et déposé les armes. Le blessé a été amené par ses hommes dans une petite maison le long d'un chemin, où un sous-officier du service sanitaire lui a prodigué les premiers soins. Sa première question a été de s'enquérir de la situation à la suite de cet engagement. La réponse l'a satisfait et il s'est affaissé. Dans le château du domaine de Peudehof, les Russes avaient installé un hôpital de campagne, qui venait de tomber aux mains des Allemands. Le blessé y a été transporté sur un chariot et pansé par les médecins russes. Peu après, un médecin militaire allemand est arrivé à son chevet, après s'être concerté avec ses collègues russes, il a jugé qu'une opération était exclue, car le blessé avait perdu trop de sang et était trop affaibli. La balle avait traversé le ventre et manifestement touché des organes vitaux. A Zimmer, sa fidèle ordonnance, mon frère a dicté la carte suivante: «Chers parents, j'ai dicté cette carte, parce que je suis légèrement blessé à l'index de la main droite. Autrement tout va très bien. Ne vous faites aucun souci. Salutations chaleureuses. Votre Walter». Lorsque Zimmer lui a demandé s'il devait écrire comme mon frère avait l'habitude de le faire «A Monsieur le professeur et Madame Flex», il a dit en souriant: «Non, Zimmer, n'écrivez cette fois que “Professeur Flex”, pour que ma mère ne soit pas effrayée». Pendant la nuit, Zimmer est venu plusieurs fois au chevet de son Lieutenant et l'a toujours trouvé apaisé, les yeux fermés. Lorsqu'il lui a demandé s'il avait mal, Walter Flex a répondu par la négative, mais lui a parlé de difficultés au niveau du cœur. Le matin du jour suivant, il a reçu la visite du Pasteur de la Division, von Lutzki, qui, à sa grande joie, lui a apporté le salut du Régiment. Comme le blessé était fort affaibli, von Lutzki n'a pu rester que quelques instants. Il a demandé s'il devait saluer le Régiment pour lui, et mon frère a répondu: «Bien sûr que oui! Excusez-moi de ne pas vous le dire moi-même, mais avec tout ça, je me sens tout de même un peu perturbé». Le Pasteur von Lutzki voulait revenir l'après-midi. Lorsque mon frère, pour prendre congé de lui, a lancé un «Au revoir», il a remarqué un geste chez le prêtre et a ajouté sur un ton mi-plaisant mi-interrogateur: «Quoi qu'il en soit, nous nous reverrons tout de même, n'est-ce pas?». Son état de faiblesse s'est alors rapidement amplifié. Beaucoup voulaient rendre une visite au blessé, mais personne n'y a été autorisé. Walter Flex est mort au début de l'après-midi du 16 octobre. Le jour de sa mort correspondait au jour de l'anniversaire de son frère Otto, qui l'avait précédé dans la mort du soldat. Le corps de Walter a été ensuite amené dans un petit pavillon du parc. Normalement, le régiment entier aurait dû prendre part aux obsèques, mais, le soir même, il a reçu l'ordre d'aller de l'avant. Ainsi, seuls neuf hommes de sa chère compagnie ont pu rester, pour lui faire une dernière escorte, accompagnés par quelques médecins militaires allemands. L'enterrement a eu lieu dans le cimetière du village de Peude, à dix minutes de là. Sa tombe se trouve juste en face du caveau de la famille von Aderkas, à qui appartenait le domaine avant qu'il ne soit exproprié. Il y a quelques semaines, je me suis rendu à Peude. La croix de bois, érigée par nos soldats, s'est décomposée depuis et a été remplacée par une autre, payée par des fonds récoltés dans les cercles baltes. Sur un petit socle de granit, se dresse, fine et élégante, une croix de fer forgé peinte en blanc, pourvue d'une plaque de laiton portant le nom et les dates de naissance et de décès du défunt. Cette croix est provisoire, mais elle a été dressée par des cœurs fidèles et des bonnes volontés. C'est une croix de soldat comme des milliers d'autres et je l'aime telle qu'elle est, comme je l'ai vue pour la première fois ce jour-là, tôt dans la matinée. C'est pourquoi je pense qu'elle peut rester quelque temps, jusqu'à ce qu'elle se décompose à son tour et qu'elle soit remplacée par une pierre tombale définitive. Le cimetière de Peude est tout encombré de gros arbres, un peu négligé, ce qui le rend d'autant plus pittoresque».

Au moment de sa mort, paraît un recueil de poèmes sur ses expériences de guerre, Im Felde zwischen Nacht und Tag, qui, la même année a connu vingt-et-une éditions. Walter Flex a pu lire et corriger les épreuves mais n'a jamais vu son livre. Les droits d'auteur devaient revenir à une fondation créée en faveur des orphelins de guerre.

Sa nouvelle de guerre, Wolf Eschenlohr, est restée inachevée. Le 23 août 1917, il avait envoyé le premier chapitre à son éditeur. Le manuscrit du second se trouvait dans un porte-cartes, qu'il a eu le temps de remettre à son ordonnance, en lui demandant d'y veiller tout particulièrement. Zimmer expédia tout à la famille. Ce manuscrit, un cahier noir et d'autres papiers ont été transpercés par la balle fatale. Konrad Flex écrit: «Le livre aurait dû décrire les expériences de guerre du poète, les expériences extérieures et intérieures, dans une intrigue purement fictive. L'auteur voulait prendre position face aux nombreuses questions, notamment de natures religieuse et éthique, que la guerre avait éveillées en lui. Il voulait aussi y traiter de la question sociale et de l'opposition entre les classes (...)».

Le noyau de la vision poétique de Flex, qui est aussi une vision de l'homme et de la mission qu'il a à accomplir sur la Terre, constitue une réflexion intense, soumise constamment au contrôle du vécu, sur le rapport entre l'individu et la société (ou la communauté; le poète Flex n'opère pas de distinction entre les deux concepts comme les sociologues). Dans ses pièces de théâtre, le social est la condition existentielle qui permettra à l'individu de vivre en adéquation avec ses propres canons éthiques. L'individu qui croit pouvoir s'élever au-dessus des conditions sociales, qui croit détenir un savoir supérieur ou mener seul une mission sublime, d'essence métaphysique ou divine, ou qui s'isole en déployant seul une éthique pure de tout contact avec le réel, est irrémédiablement condamné à l'échec.

Libre de tout engagement politique, Walter Flex n'introduit aucun ferment idéologique dans sa poésie, ses drames et sa prose. De même, jamais, ni dans ses poèmes ni dans ses récits ni dans ses fictions ni dans les lettres qu'il adressait à ses parents, ses frères et ses amis, il n'écrit un seul mot désobligeant envers l'ennemi français ou russe. Pour lui, le peuple (Volk) est mis en équation avec l'ethos: car ce Volk est le cadre spatio-temporel où, lui, Allemand, où l'autre, Russe ou Français, doit stoïquement, sans fléchir, incarner l'éthique du service à la communauté, devant les tourments et les souffrances de la guerre, qui est la tragédie portée au pinacle, l'örlog de l'Edda, le chaos déchaîné qui reste finalement le fond-de-monde auquel nous sommes livrés, de par notre conditio humana. On est sur Terre pour servir et pour souffrir, non pour recevoir ou pour jouir. Ainsi, Walter Flex touche à l'essentiel et garde un cœur pur, limpide: des souffrances qu'il endure, avec ses millions de camarades du front, il n'attend aucune récompense, aucune promotion, ni même aucune victoire. La guerre est l'occasion, pour lui, de vivre pleinement la condition humaine.

Der Wanderer zwischen beiden Welten est un monument à son ami Ernst Wurche, un jeune officier issu des Wandervögel, le mouvement de jeunesse idéaliste né sous l'impulsion de Karl Fischer, à Steglitz, dans la banlieue de Berlin en 1896. Wurche avait étudié la théologie, participé à ce mouvement de jeunesse en quête du “Graal” au moment où la société se vidait de toute éthique sous les coups de l'industrialisme, de la consommation, de la publicité, des plaisirs frivoles et commercialisables. Wurche incarnait l'intégrité, la pureté des idéaux, une grâce forte et virile, une dignité sereine, la Gelassenheit: bref, toutes les qualités du mouvement Wandervogel. Si Flex, plus âgé que Wurche, hérite encore de l'ancienne notion prussienne du service, plus âpre, plus militaire, plus politique, plus ancrée dans une histoire institutionnelle précise, le jeune officier issu des Wandervögel, développe un idéalisme au-delà de ces circonstances historiques spécifiquement prussiennes, donc un idéalisme plus pur, visant, en fait, à dompter les tensions et les contradictions multiples qui traversaient la nation allemande. Les clivages entre confessions religieuses et idéologies politiques, entre intérêts divergents et opposés, doivent disparaître au profit d'une synthèse nouvelle, qui ne sera pas bruyamment nationaliste, mais rigoureusement et sereinement éthique. La germanité nouvelle, rêvée autour des feux de camp du Wandervogel puis des bivouacs de l'armée impériale en campagne, serait une synthèse entre la foi du Christ, la sagesse vitaliste de Goethe et l'idéal de la surhumanité nietzschéenne. Cet homme nouveau, ce nouveau Germain stoïque et serein, calme et maître de soi, devra avoir le sens du sacrifice suprême, sans poses et sans coups de gueule. Son sacrifice, sa mort au combat, comme celle de Wurche qui, en ce sens, est exemplaire, n'est pas une perte irréparable, ne réclame pas vengeance: elle est une consécration religieuse, un accès au sacré. Comme la Passion du Christ. Dans cette perspective qui reste absolument chrétienne, et plutôt de facture évangélique-luthérienne, Flex écrit, dans Nachtgedanken: «La guerre est l'un des dévoilements les plus sacrés et les plus importants, par lequel Dieu répand de la lumière dans notre vie. La mort et le sacrifice des meilleurs de notre peuple ne sont qu'une répétition, voulue par Dieu, du miracle le plus profond de la vie qu'ait jamais connu la Terre, c'est-à-dire de la souffrance vicariale de Jésus Christ».

De cette vision de la vie et de la mort, de la souffrance et du don de soi, doit découler une pédagogie nationale, dont le dessein premier est d'insuffler une vigueur morale de telle ampleur, que le peuple qui la pratique échappe à la mort. La véritable vie du moi se situe dans le don au toi. Il y a dès lors primauté de l'éthique sur le national et sur le social (qui offrent chacun un contenant à la pratique de l'éthique). Le social n'est rien en soi mais est tout pour l'individu, parce qu'il lui présente toutes les facettes de ce Protée qu'est le toi, et lui offre donc la possibilité d'être altruiste. Dès les dernières années de son Gymnasium, Walter Flex a élaboré sa philosophie du service et de l'altruisme, où se mêlent, dans une synthèse sans doute assez maladroite, le vieil idéal prussien du service et une sorte de social-darwinisme coopératif; jeune lycéen il écrit: «J'ai trouvé l'ancienne montagne magnétique, vers laquelle convergent tous les efforts humains: c'est le groupe, la patrie». C'est la vie en groupe qui donne son sens à l'individu: «La volonté vise un but, et ce but, c'est la durée. Or le moi n'a pas de durée. La durée, c'est la famille, c'est la patrie». Mais l'égoïsme est une force indéniable parmi les multiples mobiles humains. L'individu, par le truchement des institutions nationales, du cadre nationalitaire, du Volk organisé en Etat, sublime ses pulsions égoïstes naturelles et les hisse à un niveau plus élevé, celui du service à la collectivité. Cette vision éthique et politique peut être considérée comme l'expression simplifiée d'un hégélianisme nationaliste, encore fort teinté des premiers écrits romantiques de Hegel, avant qu'il ne s'insurge contre les simplismes des “teutomanes”. Le Volk est, dans cette optique, le fondement à partir duquel se déploie une éthique, une morale, une Sittlichkeit unique, non interchangeable, non transmissible à d'autres Völker. Par le truchement du droit, des institutions politiques et de l'Etat, cette Sittlichkeit peut s'ancrer dans les esprits et créer de véritables “organismes politiques”, lesquels postulent qu'il y ait identité entre les gouvernants et les gouvernés, que les uns commes les autres participent de la même Sittlichkeit, dérivée du même humus, c'est-à-dire de la même substance populaire, du même Volk. La Sittlichkeit politique de facture hégélo-nationale s'oppose ainsi, comme le constate le philosophe italien Domenico Losurdo à la suite d'une enquête minutieuse, au strict individualisme kantien et aux sentimentalismes irrationalistes et mystiques, qualifiés de “criticismes stériles”. La Sittlichkeit n'a rien à voir avec la Schwärmerei (= l'enthousiasme) romantique, refuse les “évasions consolatrices”. Elle se déploie dans un cadre politique, dans un cadre national, dans une éthique du service, au-delà des intérêts personnels et des idéologies qui leur servent de justifications. Si Flex n'a jamais rien écrit de systématique sur ses options politiques, il est évident qu'il a vécu tout compénétré de cet hégélianisme implicite du monde protestant allemand.

Walter Flex propose ainsi un idéal de l'accomplissement de soi par la négation de soi, un dépassement de l'égoïsme personnel. Notre vie sur terre ne constitue nullement un but en soi, mais n'est seulement qu'une parcelle infime de notre être éternel, qui nous pousse graduellement, par la lente action du temps, vers le divin. Les souffrances que nous affrontons, et que les soldats de la première guerre mondiale affrontent, rendent les forts plus forts et les faibles plus faibles. En ce sens, la guerre est révélatrice: elle montre les créatures de Dieu telles qu'elles sont vraiment, sans fard, sans masque.

La germaniste Irmela von der Lühe écrit, dans une étude consacrée à Flex: «Les valeurs spirituelles, vis-à-vis desquelles il se sent obligé et responsable, sont simples et droites. L'étudiant en théologie Ernst Wurche lit Goethe et, dans les tranchées, il apprend encore des poèmes par cœur, il lit aussi les aphorismes poético-philosophiques du Zarathoustra de Nietzsche, trimbale ce livre partout avec lui, et il ne cesse d'en citer des passages ainsi que de l'édition de campagne du Nouveau Testament. Ce qu'il cite (...) il le cite sans crispation intellectuelle. La beauté de l'art, l'idéal du combat pour le bien et contre le mal, et la prière comme requête pour obtenir la force et la bravoure du soldat: voilà les valeurs qui remplissent la bibliothèque du soldat Ernst Wurche. Y transparaît surtout son christianisme guerrier. Le Dieu d'Ernst Wurche est un ennemi des faibles, il porte lui aussi l'épée, qui brille pure et claire dans le soleil...».

Symbole de l'homme parfait, de cet homme nouveau que doit imposer la pédagogie populaire et nationale souhaitée par Walter Flex (et par Fine Hüls dans ses écrits d'hommage au poète dans la presse du Wandervogel, après la guerre), Ernst Wurche traverse deux mondes, le monde terrestre et le monde du divin, qui fusionnent dans l'intensité brève et incandescente de l'assaut ou dans la mort héroïque. En France, Pierre Drieu La Rochelle écrira des pages aussi sublimes sur l'assaut dans La comédie de Charleroi.

Dans les poésies de Flex —et dans sa philosophie implicite de la vie que l'on rencontre très souvent dans sa prose—, se dégage une sorte de proximité avec la nature, de volonté de fusion avec la cosmicité, proche à maints égards des pensées asiatiques. Observateur français critique, proche de l'Action Française, Maurice Muret, écrit dans La Revue universelle, en août 1921, que l'anti-asiatisme bruyant —violent et très agressif lors de la Guerre des Boxers— de Guillaume II, vitupérant sans discontinuité contre le “péril jaune”, a fait place à une “asiatomanie” anti-occidentale parce qu'anti-rationaliste et, partant, anti-française et anti-anglaise. Le néo-orientalisme allemand est, aux yeux des critiques germanophobes et antisémites français, dont Muret, une sorte de néo-rousseauisme, véhiculé par les cercles et les publications de la Freideutsche Jugend et par des philosophes comme Rudolf Pannwitz (très critique à l'égard des formes militaristes du nationalisme et de l'impérialisme allemands) ou Martin Buber (traducteur des Discours et similitudes du sage taoïste chinois Tchouangtsé). Muret insiste également, pour appuyer sa thèse de l'“asiatisme” des Allemands, sur le succès que connaissait, dans l'Allemagne vaincue, l'auteur indien Rabindranath Tagore, qui condamnait l'Angleterre, se montrait indulgent pour le Reich battu et définissait les nations occidentales comme celles de l'“égoïsme organisé” où triomphait la “mécanisation sans idéal”. Tagore, avec le langage des traditions védique et bouddhique pluri-millénaires, tentait de prouver que le bouddhisme ne prêchait nullement l'anéantissement de soi-même, mais l'éternisation de soi-même, non seulement par l'abolition de la personnalité mais aussi et surtout par son ascension dans le spirituel. Ce sera Henri Massis, dans un texte célèbre de 1925, Défense de l'Occident, qui donnera une forme et un argumentaire définitif à cette critique occidentale de l'asiatisme de la pensée allemande. On peut tracer à l'évidence un parallèle avec Flex, même si celui-ci n'a aucune référence orientale. Sans oublier de dire quand on aborde ce contexte, que cette “asiatomanie” que Muret et les germanophobes antisémites de la place de Paris dans les années 20 attribuent à un ressentiment allemand devant la défaite et le Traité de Versailles, est en fait beaucoup plus ancienne et remonte à Schopenhauer.

Celui-ci avait annoncé la fin de l'euro-centrisme en philosophie et un retour à la philosophie indienne. Cette reconnaissance de la pertinence des philosophies extra-européennes ne s'accompagne pourtant pas, chez Schopenhauer, d'une fébrilité de converti, d'une “désertion de l'Europe”. En réhabilitant la pensée indienne, Schopenhauer et ses émules parmi les philosophes allemands du début du siècle réintroduisent dans le discours philosophique des linéaments aussi importants que l'idée du malheur structurel et incontournable, inhérent à la vie humaine et animale, l'égalité en rang du règne animal et humain, un principe de réalité non intellectuel, etc. Car, dans cette perspective, l'unité fondamentale de toute chose et de toute vie ne peut se saisir que par une mystique. La mystique, en effet, saisit la réalité au-delà de tout disible et de tout pensable. C'est la réalité d'avant le langage (donc d'avant tous les travestissements, les calculs anthropocentriques, les dérivatifs qu'il induit), la réalité non cognitive, laquelle se borne à “se montrer”, se dévoiler. Le langage et les concepts abstraits, tout comme les conventions sociales dénoncées par le Wandervogel ou les idéologies des groupes politiques conventionnels de droite et de gauche, masquent le réel, masquent la prolixité féconde et ubiquitaire de l'indicible et de l'impensable, de l'incommensurable.

Flex opte, dans le contexte de cette postérité schopenhauerienne où il est finalement inconscient de l'héritage de Schopenhauer, pour une contemplation de la nature, source d'inspiration spirituelle du poète. En effet, toute son œuvre poétique est imprégnée de notations révélatrices du sentiment d'intime participation à l'organicité du monde. Au-delà des raisons “hégéliennes” que nous évoquons par ailleurs, au-delà des héritages luthériens de sa famille, Flex fait usage d'une terminologie extra-philosophique, faisant implicitement et inconsciemment référence à un “socle” préexistant à tout concept abstrait, à toute religiosité plaquée sur le tronc germanique et européen, c'est-à-dire, schopenhaueriennement parlant, à cette réalité d'avant le langage, d'avant tout disible et tout pensable... Le reconnaissance, tout naturelle, parfois joyeuse et confiante, acceptante, de ce socle est la nouveauté religieuse et métaphysique apportée par l'homo novus germanique, à la fois “goethéen, chrétien et nietzschéen”, en guerre contre le “vieux monde” occidental. Ce naturalisme spiritualisé ou cette spiritualité naturelle justifient l'engagement allemand dans le premier conflit mondial. L'homo novus, assez proche de l'“ange” de Rilke, n'apporte pas aux hommes, humains trop humains, une idéologie rationnellement construite ou des principes intangibles ou des concepts juridiques ou des préceptes moraux qu'il s'agit de défendre comme les fondements immuables, —soustraits à toutes les vicissitudes de la vie—, d'une civilisation avancée sur la ligne du “progrès” mais appelle à préserver une certaine forme d'être contre cette modernité mercantile et ce matérialisme démocratique défendus par l'Entente. Cette forme d'être, c'est finalement l'homme pleinement relié au cosmos.

De Schopenhauer à Keyserling puis à Hauer, la pensée allemande a effectivement redécouvert l'hindouisme et le bouddhisme. Elle y voit une forme particulière de la sensibilité indo-européenne, orientale certes, mais préservée finalement de l'influence chrétienne. La rencontre est d'autant plus profondément ressentie qu'elle croise et confirme l'intuition romantique qui ne cesse de se développer depuis la fin du XVIIIième contre l'esprit des Lumières.

Les poèmes de Flex rendent compte de cette rupture. Les invocations au soleil de gloire, aux corps libres, au sang lumineux, à la terre fraîche, aux forêts du Septentrion, parlent avec émotion de la fusion sensuelle au mystère du monde. Le choix du Pélerin-migrateur, dans le titre, associé à l'Oie Sauvage, comme leitmotiv, renvoie à un folklore dont l'origine, en Europe du Nord, se perd dans la nuit des temps: «Symbole d'une très ancienne sagesse, la messagère qui unit le ciel et la terre [...], l'oie ou le cygne sauvage, qui parcourent le continent d'un bout à l'autre, symbolisent l'âme transmigrant de vie en vie [...], spirale mystique symbolisant la difficile pérégrination de l'âme vers le centre, le sanctuaire intérieur et caché, où elle rencontrera son Etre essentiel, la permanence de son impermanence, ce qui [...] ressemble à l'itinéraire intérieur accompli en zazen» (Jacques Brosse, Zen et Occident, Albin Michel, Paris, 1992).

Dans les poèmes de Flex, on ne compte plus les allusions aux tournesols, aux fleurs de soleil associées à l'éclat de l'or apollinien:

“Es deckt des Sonnenjünglings Brust

Als Sonnenwappen des Blütenbrust

Der gold'nen Blumenlanze”.

[Il couvre la poitrine de cet homme jeune et solaire, comme des armoiries solaires orneraient un buste en pleine croissance, comme une lance de fleurs toute dorée...].

Image du porteur de lumière:

“Als Fackel trägt er in weißer Hand

Eine goldene Sonnenblume”.

[Dans sa main blanche, il porte comme un flambeau un fleur de tournesol dorée].

Ou encore:

“Glüh', Sonne, Sonne glühe!

Die Welt braucht soviel Glanz!”.

[Resplendis, ô Soleil, ô Soleil, resplendis!

Le monde a bien besoin d'autant d'éclat!].

La mort elle-même devient expérience vivante, rupture sans abandon, intensification du lien spirituel et attachement charnel à la glèbe habitée. L'évocation du coup sur la nuque lors du rappel intense de l'absent correspond précisément à l'expérience décrite par Carlos Castañeda lors de circonstances similaires. L'énigme du monde n'est plus simple champ de spéculations dialectiques (de l'aristotélo-thomisme au pur formalisme teinté d'hégélianisme) mais domaine de réalisation tangible de sa propre nature (le gnothi seauton apollinien). Soit un recours à l'extra-philosophique, comme le réclamait Schopenhauer dans un certain désordre et une certaine confusion, mais en demeurant au niveau du sublime. Nous touchons là à la Voie du Guerrier telle que l'a pratiquée aussi bien l'Inde que le Japon ou l'Amérique précolombienne (cf. Bernard Dubant, La Voie du Guerrier, Ed. de la Maisnie, Paris, 1981).

Autre signe: le culte de l'épée.

“Das Schwert, so oft beschaut mit Lust

Glüht still in eig'nem Glanze”.

[L'épée, si souvent contemplée avec désir, repose, tranquille, dans son propre éclat].

On songe à la réponse du chef alain auquel un prélat chrétien, à l'époque de la grande migration des peuples, consécutive à l'assaut des Huns et l'effondrement des structures romaines, demandait quel était son dieu, l'Alain planta son épée dans une motte: «Voilà mon dieu». L'épée est indissociable de la lumière de la torche:

“Dann bricht er mit Fackel und Schwert hervor

Und leuchtet durch der Ewigkeit Tor”.

[Alors, il s'élance avec flambeau et épée et illumine le chemin qui passe par la porte de l'éternité].

Vient la synthèse, dans cette description poétique de Wurche mort, dans sa tombe, une fleur de tournesol entre les mains:

“Drin schläft ein Jüngling mit Fackel und Schwert

Unter des Kreuzes Pfosten”.

[Là (dans cette tombe) dort un homme jeune, avec flambeau et épée, sous la croix].

Nous sommes proches finalement de cette tradition christo-païenne de la littérature médiévale courtoise; le Graal n'est pas loin dans ces deux vers évoquant l'ami Wandervogel:

“Er war ein Hüter, getreu und rein,

Des Feuers auf Deutschlands Herde”.

[Il était un gardien, fidèle et pur, du feu qui brûle en l'âtre de la Terre Thioise]. Flex nous offre finalement une synthèse de paganisme viril, —au sens de vir, l'homme accompli— et de compassion bouddhique.

Der Wanderer zwischen beiden Welten, les lettres et les poèmes de guerre de Walter Flex sont avant toute chose une réflexion intense sur la mort. Le mystère de la mort tourmente puis fascine Walter Flex. Sa lettre, où il évoque les bougies du sapin de Noël de son abri sur le front russe et le “cercle des morts” où siègent Petzlein et Wurche, nous indique bien que leur troupe est la troupe des purs, celle des saints artisans qui «tirent l'acier du roc de nos âmes et le mettent à jour». La mort arrache les meilleurs soldats à la terre et les envoie dans son “royaume élyséen”. Ce sont bien les meilleurs qui ne reviennent pas, car ils sont appelés à incarner pour toujours, pour les siècles des siècles, l'idéal éthique; leur pureté et leur intangibilité en font des exemples immortels pour le peuple. Le Royaume des Morts, dans la vision de Flex, est le Royaume des vrais Vivants, il est comme l'idéal face aux imperfections du réel. Ces vrais Vivants, ces Purs, échappent aux viles petites passions des humains, englués dans leurs égoïsmes non sublimés. Mais s'ils sont exemples, et s'ils demeurent, dans la vision de Flex, haut dans l'empyrée des modèles impassables, ils sont aussi réfugiés, retournés, dans un sein maternel et tellurique. Leur tombe froide et l'image de la douceur du sein maternel fusionnent dans la poèsie et l'imaginaire passionnés du poète: car ces Morts, ces Purs, voyagent de leur empyrée sublime et idéale aux mystérieuses profondeurs fécondes de la terre, où ils rencontrent et illuminent ceux qui attendent encore leur naissance. Ils placent en eux la semence de leur excellence. Afin que le peuple puisse, plus tard, engranger une nouvelle moisson de héros. Significatif à cet égard est le poème Chor der deutschen Toten in Polen, où le poète prédit un grand avenir au peuple polonais, parce que, dans sa terre, demeure pour l'éternité une vaste cohorte de héros allemands, qui communiqueront leur excellence aux fils et aux filles de Pologne.

Der Wanderer zwischen beiden Welten a été le bréviaire de toute une génération. Il a redonné confiance et procuré consolation aux Allemands vaincus, après novembre 1918. Il a été un livre important. Qui a marqué le siècle, au même titre que les souvenirs de guerre d'Ernst Jünger (Orages d'acier, Le Boqueteau 125) ou A l'Ouest, rien de nouveau du pacifiste Erich Maria Remarque, très éloigné des valeurs des nationalistes, et aussi, finalement, de l'éthique hégélienne de la vieille Prusse. Il reste un immense travail de comparaison à faire sur l'impact philosophico-idéologique de la Grande Guerre et sur les innombrables écrits qu'elle a suscités. On a pu dire, dans notre insouciance, dans notre volonté de faire du passé table rase, dans notre course suicidaire à la consommation, que la Grande Guerre appartient définitivement au passé, qu'elle n'a plus rien à nous communiquer, qu'elle est la preuve la plus manifeste de la folie des hommes. Ces opinions ont peut-être leur logique, recèlent sans doute quelque pertinence positiviste, il n'empêche que sur le plan littéraire, elle a suscité des monuments éternels de la littérature universelle, elle a provoqué d'indicibles souffrances à des millions d'hommes, elle a porté au pinacle les affres de notre déréliction terrestre, les a démultipliés de manière exponentielle. Mais cette déréliction est un fait de monde incontournable. On n'échappe pas, on n'échappera jamais à la douleur en dépit des vœux pieux des intellectuels, des rêveurs, des eudémonistes de tous poils qui tentent de vendre leur camelote inessentielle. On n'abolira pas la mort qui obsédait Walter Flex et Ernst Wurche. Elle demeure, pour nous tous, au bout du chemin. Il faut l'assumer. En nous rapportant les paroles d'un tout jeune théologien jeté dans la guerre, en les immortalisant, en forgeant les mots simples qui ont touché et marqué durablement les combattants et tout son peuple, Walter Flex nous oblige à regarder ce destin en face, sans aucune grandiloquence —car il abominait la grandiloquence—, avec des mots d'une sublime simplicité, où le cœur garde la toute première place, où jamais l'immense tendresse du poète et du fils, de l'ami et du pédagogue n'est absente. Car l'œuvre de Flex est aussi une grande leçon de tendresse, surtout quand elle jaillit du pire carnage guerrier de ce siècle. Walter Flex, et par son intermédiaire, Ernst Wurche, et derrière Ernst Wurche, les jeunes idéalistes du Wandervogel, demeurés inconnus, dormant au fond d'une tombe à Langemarck ou ailleurs, nous ont légué un bréviaire, un livre de stoïcisme, à ranger dans nos bibliothèques à côté de Sénèque, de Marc-Aurèle et de l'Imitation de Jésus-Christ de Thomas à Kempis. (*)

Robert Steuckers,

Forest, janvier-avril 1995.

Sources:

- Nicola COSPITO, I Wandervögel. La gioventú tedesca da Gugliemo II al Nazionalsocialismo, editrice il corallo, Padova, 1984.

- Walter FLEX, Gesammelte Werke, 2 vol., Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, s.d. (Introduction de Konrad Flex).

- Walter FLEX, Für dich, mein Vaterland. Ein Auswahl aus den Kriegsbriefen, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1939.

- Walter FLEX, Der Wanderer zwischen beiden Welten. Ein Kriegserlebnis, Orion-Heimreiter-Verlag, Heusenstamm, 1978 (postface de Martin Flex).

- Michael GOLLBACH, Die Wiederkehr des Weltkrieges in der Literatur. Zu den Frontromanen der späteren Zwanziger Jahre, Scriptor Verlag, Kronberg/Ts., 1978.

- Hermann HELLER, Hegel und der nationale Machtstaatsgedanke in Deutschland. Ein Beitrag zur politischen Geistesgeschichte, Aalen, Otto Zeller Verlagsbuchhandlung, 1963.

-Ernst KELLER, Nationalismus und Literatur. Langemarck. Weimar. Stalingrad, Francke Verlag, Bern/München, 1970.

- Hellmuth LANGENBUCHER, Die deutsche Gegenwartsdichtung. Eine Einführung in das volkhafte Schrifttum unserer Zeit, Junker u. Dünnhaupt Verlag, Berlin, 1940.